如果用服装来形容国人40年来的变化,显然,我们已经从单一陈旧步入了光鲜亮丽的时代。

说起改革开放前人们的着装,记者不由得回忆起周恩来总理的一段往事:周总理会见外宾或出国访问时仅有几套衣服可换。1963年,他出访亚、非、欧十四国时做的法兰绒外衣由于穿着时间太久,表层绒毛被磨掉,袖肘还磨破了一个洞。到了埃及,使馆的同志看到总理换洗的衬衣都大吃一惊,没想到为全国人民操劳的国家总理穿的竟是这样的旧衣服,还不如使馆的普通工作人员穿得好。据说,即使这样的衬衣也是几件中比较好的一件,是总理1954年为出席日内瓦会议做的。

周总理节俭的生活作风令人敬佩,但我们从中却也不难看出当时人们在纺织服装方面的贫瘠。

改革开放以前,我国基本处于短缺经济状态,特别是纺织品,一直限量供应。即使步入上世纪80年代,大多数人的衣柜里依然很难找出几件像样的衣服,如果要参加一场婚礼,总要跟亲戚或邻里借件好衣服来穿。

一件像样的衣服,代表着一个人的体面、尊严,然而在40年前,由于经济条件的落后,人们还很难将更多的金钱与精力投入到衣着上。

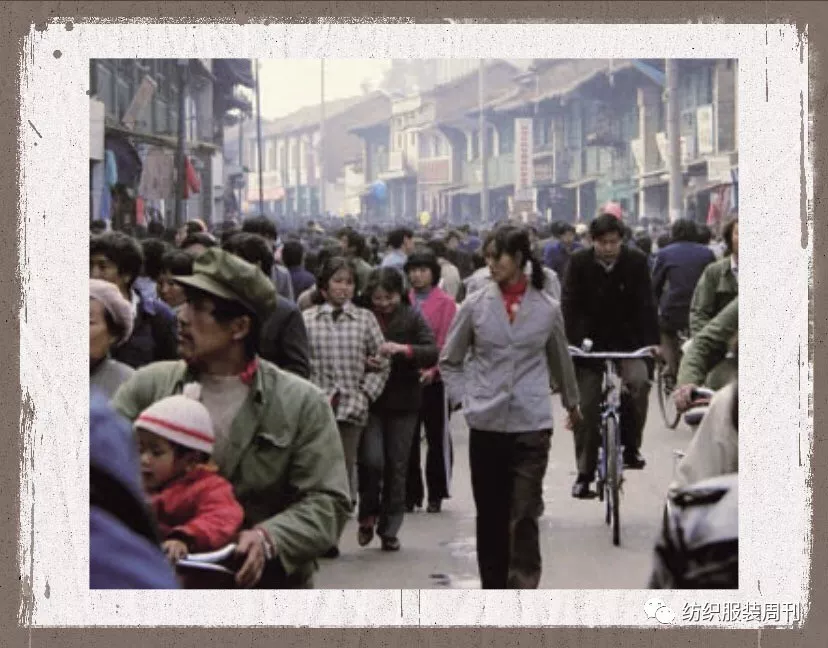

如果从光影中搜寻40年前的服装记忆,黑白灰绿几乎是人们着装的所有色彩,甚至被外国人形容为“蓝蚂蚁”、“灰蚂蚁”。但说起时髦,80年代绝对绕不过一个“的确良”。这种现在看来颇为土气、也并不舒适的化纤面料,在当时引领了鲜亮、挺括的服装风潮。一时间,想要洋气点,少不了省吃俭用置办“的确良”。

也正是这种“不用从地里长出来的布”,帮助中国人结束了“大改小、旧翻新,补丁摞补丁”的穿衣日子。

进入1980年代,棉花连年增产,涤纶混纺布产量比1960年代末增长了30多倍,纺织品生产已经能够满足老百姓需要。从1982年开始,国家陆续对部分纺织品减收或免收布票,敞开供应,曾经捉襟见肘、无比金贵的布票一时间“家家有余”。

改革开放几年后,面对国内城乡纺织品市场连年供大于求的新局面,有媒体写出了题为《还有使用布票的必要吗?》的内参,在取得大量市场一手材料后,提出取消布票。

1983年11月22日,国家商业部发出通告,宣布从该年12月1日起全国临时免收布票、棉絮票,1984年也不再新印发。通行了30年的布票终于废止。

穿,不再愁了,棉纺织品、化纤制品的种类样式越来越多。到了1980年代中期,风行一时的“的确良”逐渐没落,开始讲究穿得舒适的人们认识到化纤面料不透气、不吸汗的缺点,一统天下的“的确良”衬衫向涤棉、纯棉、绒布格纹衬衫等转变。

而纺织品这一生活必需品供应制度的改变,不仅终结了实行了整整30年的凭票买棉布、棉絮的供应制度,也成了改革开放新时期结束“短缺经济”、人民群众过上温饱生活、小康生活最有力的佐证。

在当时,人们结婚时的三大件分别是:自行车、手表和缝纫机。可以看出,纺织品在当时有了充足的供应。

京公网安备11010502039980号

京ICP备12044575号-1

京公网安备11010502039980号

京ICP备12044575号-1